クランプメータとは、電線を切断せずに「はさむ」だけで、通電中の電流を測定できる計測機器です。洗濯ばさみのような形状のクランプ部を開いて電線を挟み込み、その周囲に発生する磁界を検出することで、電線に流れる電流を求めます。

CM4371-50は、電流測定だけの計測機器ではありません。リードを接続することで「電圧の測定」や「抵抗値の測定」「導通チェック」なども行える万能な計測機器です。

この記事では、クランプメータを使って直流(DC)および交流(AC)の電圧を測定する方法や現場で活用できる便利な機能を解説します。使用する機器は、電気計測器メーカである日置電機株式会社(HIOKI)のAC/DCクランプメータ CM4371-50です。

クランプメータによって操作方法や測定レンジが異なる場合がありますので、必ず取扱説明書も併せてご確認ください。

CM4371-50は電流値と同時に電源有無や回路断線の確認まで一連で実施できるため、持ち替えや計測器の切り替えを最小限にすることが可能です。保全作業やトラブルシューティングの現場で「とりあえずこれ1台」で完結できる頼もしい計測機器です。

CM4371-50の他の使い方については以下のページで解説しております。

【クランプメータ使い方】直流/交流の電流を測定する方法(HIOKI:CM4371-50)

【クランプメータ使い方】直流/交流の電流を測定する方法(HIOKI:CM4371-50)

【クランプメータ使い方】導通をチェックする方法(HIOKI:CM4371-50)

【クランプメータ使い方】導通をチェックする方法(HIOKI:CM4371-50)

【クランプメータ使い方】抵抗器の抵抗値を測定する方法(HIOKI:CM4371-50)

【クランプメータ使い方】抵抗器の抵抗値を測定する方法(HIOKI:CM4371-50)

【クランプメータ使い方】ダイオードテストをする方法(HIOKI:CM4371-50)

【クランプメータ使い方】ダイオードテストをする方法(HIOKI:CM4371-50)

【クランプメータ使い方】コンデンサの静電容量を測定する方法(HIOKI:CM4371-50)

【クランプメータ使い方】コンデンサの静電容量を測定する方法(HIOKI:CM4371-50)

目次

1. CM4371-50の特長(仕様の紹介)

CM4371-50は、電路を挟み込むだけで電流の真の実効値(True RMS)を測定できるクランプメータです。近年の工場や制御盤では、インバータやスイッチング電源など高調波を含む非正弦波の電流が流れるケースが増えており、真の実効値(True RMS)により歪んだ波形でもより正確な測定が期待できます。

CM4371-50は電流の他にも、電圧、周波数、突入電流、抵抗、ダイオードテスト、静電容量、温度、および直流電力の測定が可能です。

| 測定可能導体径 | φ33mm |

| 整流方法 | 真の実効値 |

| 周波数特性 | 10Hz~1kHz |

| 交流電流 (最小分解能) 確度規定範囲 | 600.0A (0.01) 1A~600A |

| 直流電流 (最小分解能) | 600A (0.01) |

| 交流電圧 | 1000V |

| 直流電圧 | 2000V ※1) |

| 電力 | 1200kVA(直流) ※1) |

| 抵抗 | 6MΩ |

| 温度 | -40℃~400℃ ※2) |

| 静電容量 | 可 |

| 周波数 | 999.9Hz |

| 突入電流 | 可 |

| 導通チェック | 可 |

| ダイオードテスト | 可 |

| 検電 | 可 |

※1):P2010使用時 ※2):K熱電対DT4910必要

また、CAT III 1000V、CAT IV 600Vに適合しています。

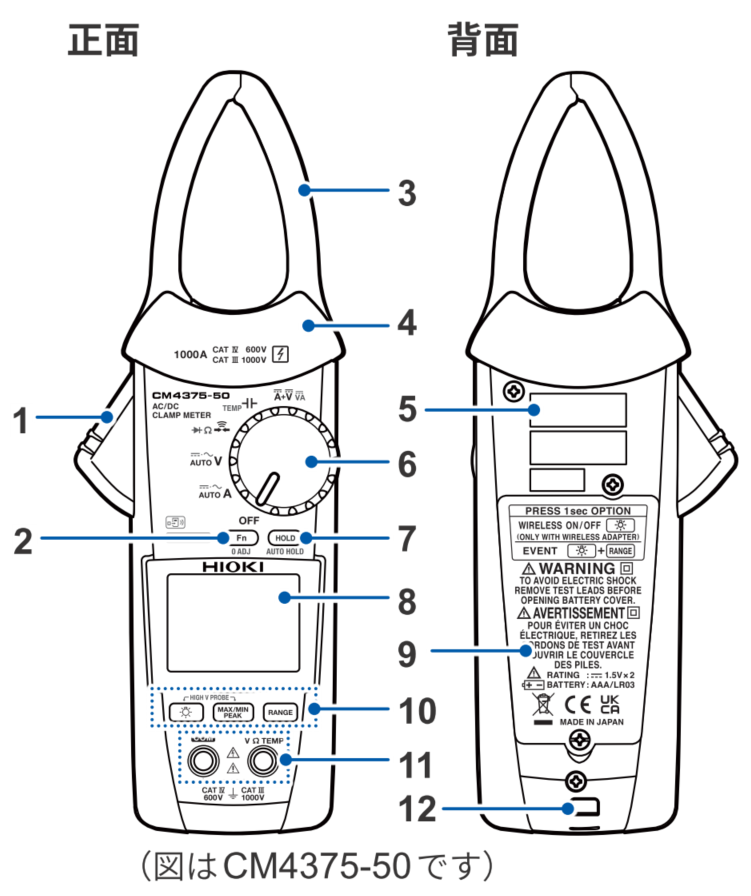

2. 各部の名称

| 1. レバー | ジョー(クランプ部)を開閉します。 |

| 2. Fnキー | 測定機能を選択します。 |

| 3. ジョー | 電線をはさむ部分です。 |

| 4. バリア | 高電圧の危険がある部分と、使用者が手を握って操作する部分とを隔てるための安全上の境界です。 |

| 5. 製造番号 | 9桁の数字で構成され、左から2桁が製造年(西暦の下2桁)、次の2桁が製造月を表しています。 |

| 6. ロータリスイッチ | 測定機能を切り替えます。 |

| 7. HOLDキー | 測定値を固定するキーです。 |

| 8. 表示部 | 測定結果等を表示します。 |

| 9. 電池カバー | 単4形アルカリ乾電池×2用のカバーです。 |

| 10. 操作キー | バックライトON/OFFキー、MAX/MIN/PEAKキー、レンジキーがあります。 |

| 11. 測定端子部 | テストリード、K熱電対等の接続ケーブル類を接続します。 |

| 12. ストラップ取付穴 | 落下防止ストラップを取り付ける等に使用します。 |

3. 測定前の準備と安全確認

安全かつ正確に測定を行うため、以下の点を確認する必要があります。

3-1. 安全上の点検

本器を安全にご使用いただくため、取扱説明書をよくお読みください。

- テストリードの被覆が破れて内部の白色部分や金属が露出していないか、本器に破損や亀裂がないかを確認してください。

- 使用中は、使用者が感電するおそれがあるため、テストリード先端の導体部分に触らないでください。

- 測定対象に接続する際は、指定したテストリードを使用し、定格を超えた測定に使用しないように注意が必要です。

3-2. テストリードの準備

黒色のテストリードを本体のCOM端子(左側)に、赤色のテストリードをV端子(右側)に差し込みます。

4. 電圧測定の基本手順

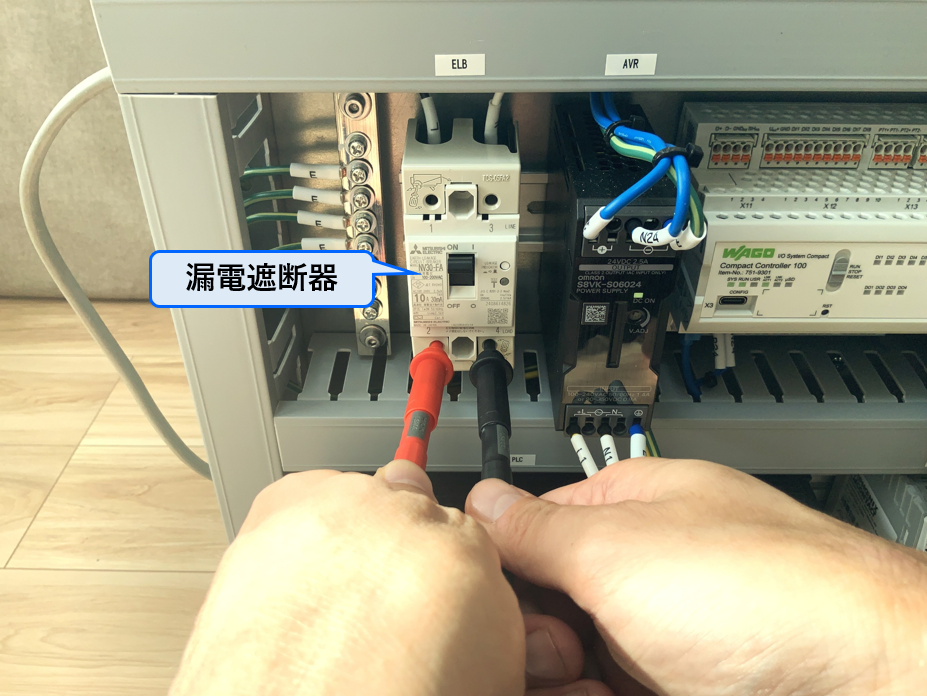

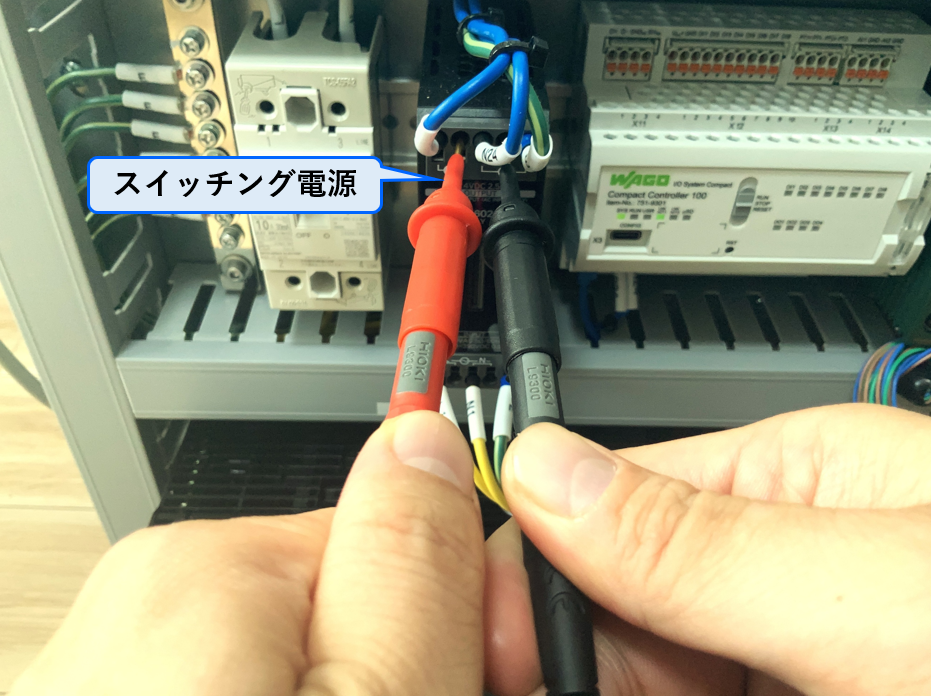

今回は私が自作したデバッグスタンドを使用して、漏電遮断器の2次側(AC100V)、スイッチング電源の直流側(DC24V)の電圧値を測定します。

CM4371-50で電圧を測定する手順は以下の通りです。

ロータリースイッチを回し、目的の測定モード(電圧測定)を選択します。

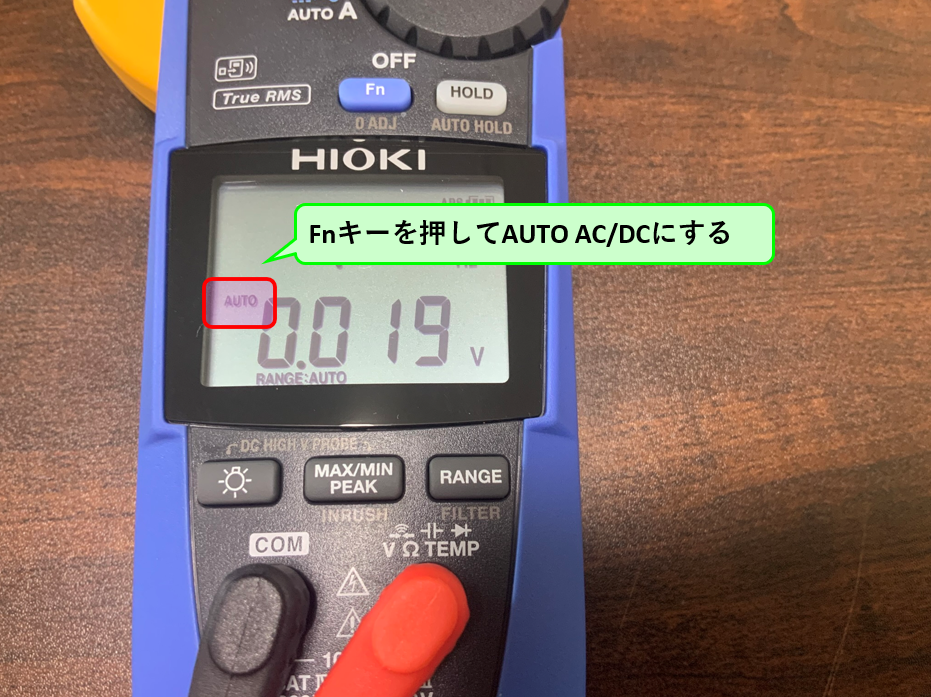

Fnキーを押して測定モードを選択します。

CM4371-50の電圧測定機能には、AUTO AC/DC、交流電圧(AC V)、直流電圧(DC V)、および交流+直流電圧(AC+DC V)に対応しており、今回は自動で交流/直流を検出するAUTO AC/DCを選択します。

AUTO AC/DC以外が表示されている場合、Fnキーを押してモードを切り替えます。

漏電遮断器の2次側(AC100V)を測定します。漏電遮断器の2次側の端子にテストリード先端を接触させます。

漏電遮断器の2次側(AC100V)の測定結果はAC 97.5Aでした。その時の周波数は59.99Hzでした。

スイッチング電源の直流側(DC24V)を測定します。スイッチング電源の直流側の端子にテストリード先端を接触させます。

スイッチング電源の直流側(DC24V)の測定結果はDC 24.11Vでした。

5. 測定をサポートする便利な機能

CM4371-50には、現場での測定を効率化するための便利な機能が多数搭載されています。

5-1. フィルター機能によるノイズの軽減

ノイズを含んだ測定値に対して、フィルター機能を使用してノイズの影響を軽減できます。

フィルター機能はレンジキーを1秒間押し続けます。再度1秒間押すとフィルター機能がOFFになります。

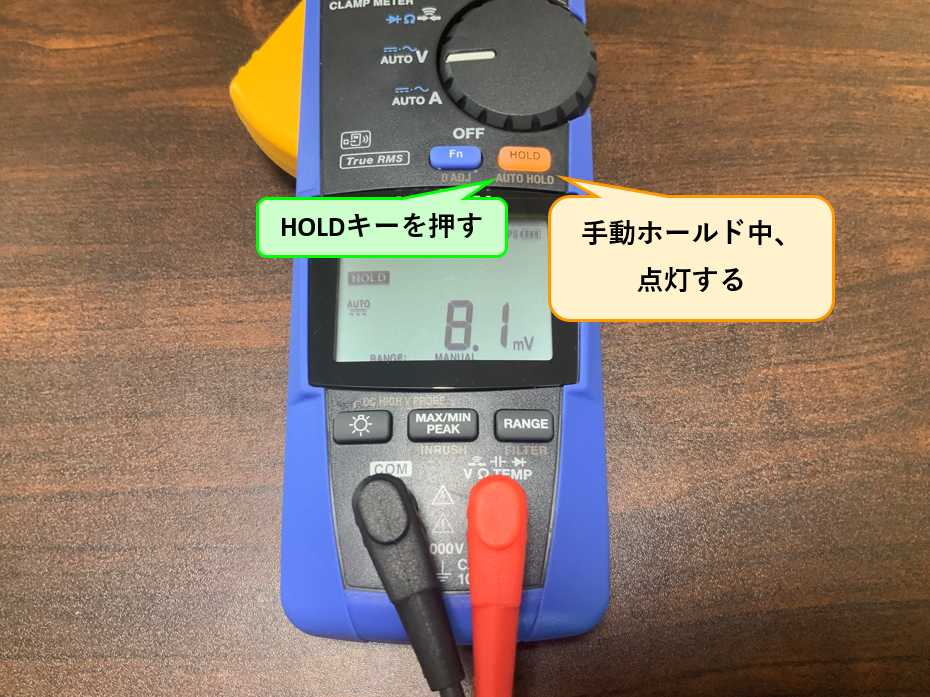

5-2. データホールド機能

測定値を固定するための「手動ホールド(MANUAL HOLD)」と、測定値が安定した際に自動でホールドする「自動ホールド(AUTO HOLD)」があります。自動ホールドは、測定値の変動幅が規定内に安定し、かつ測定値がしきい値を超えた場合に表示値の更新を停止します。

手動ホールド(MANUAL HOLD)は測定モードを選択した状態で、HOLDキーを押します。再度押すと手動ホールドがOFFになります。

自動ホールド(AUTO HOLD)は測定モードを選択した状態で、HOLDキーを1秒間押します。再度1秒間押すと自動ホールドがOFFになります。

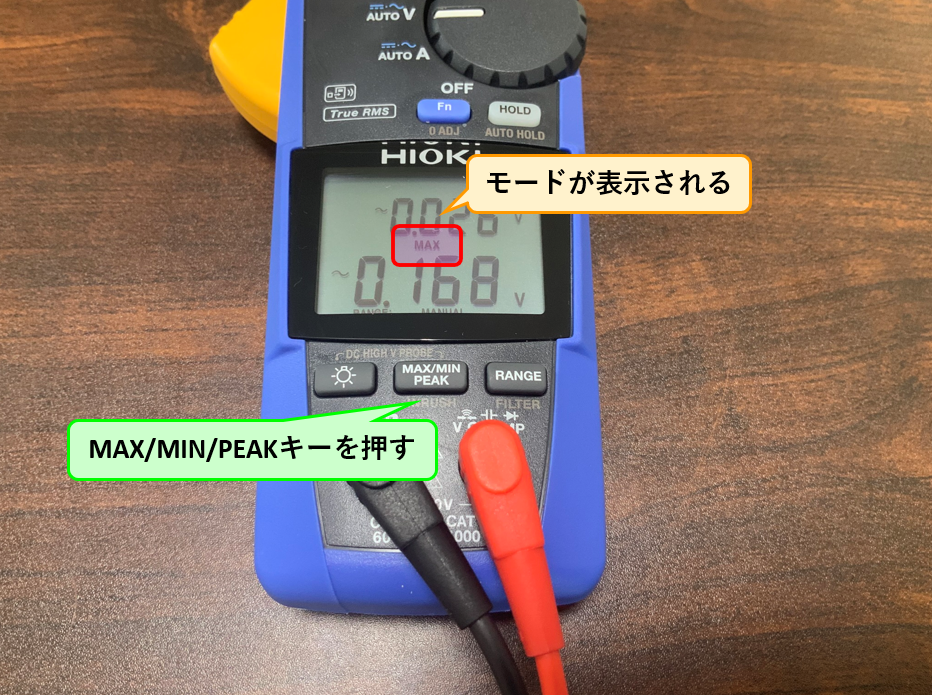

5-3. 最大値/最小値/平均値/ピーク値の測定

測定中の最大値(MAX)、最小値(MIN)、平均値(AVG)、および波高値の最大値(PEAK MAX)、最小値(PEAK MIN)を表示できます。

測定モードを選択した状態で、MAX/MIN/PEAKキーを押します。1秒間押すとOFFになります。

6. おわりに

日置電機製のクランプメータCM4371-50を使って直流(DC)および交流(AC)の電圧を測定する方法を解説しました。

今回紹介したCM4371-50は、私が現場で日常的に使用しているモデルであり、精度・操作性・耐久性のいずれも高く「自信をもっておすすめできる」1台です。

特に電気保全や設備メンテナンスの現場では、「電流測定」から「電圧の測定」「導通チェック」など、1台で完結できる点が大きな魅力です。クランプメータの導入を検討している方は、ぜひ一度CM4371-50を手に取ってみて頂ければと思います。